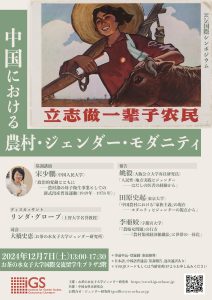

2024.12.7 IGS国際シンポジウム「中国における農村・ジェンダー・モダニティ」

2024年12月7日に開催された国際シンポジウム「中国における農村・ジェンダー・モダニティ」では、基調講演1本と個別報告3本、そしてディスカッサントを交えた討議が行われた。

基調講演者の宋少鵬氏は、中国の基層母子衛生体制をマクロとミクロの視点から紹介した。マクロ視点からは、「三転三落」をたどった新法接生(新式助産)運動から見る、国家の基層母子衛生体制の転換過程が解説された。中国母子衛生事業の体制化は国家衛生体系の改良と発展の過程と関わっており、政治運動とも密接に結びついた。中華人民共和国成立初期から母子衛生の取り組みが制度に組み込まれ、新法接生がその重要な内容の一つとされた。当初接生所(助産施設)や保健所の設立を通じて体制化が進められ、接生人員(助産者)の専門化が図られた。かつて血縁関係のなかで行われていた助産は、行政システムに統合されるとともに、近隣関係が中心となった。これらは本来都市部の体制に基づいており、農村の実情とは乖離していたため、農村の従来の人間関係を壊す結果となった。1958年前後には産院が整備され助産の職業化が徐々に進んだ一方で、分娩の場は家庭へと移行した。当時は、助産と出産にかかる金銭のやりとりが社会的に受け入れられなかったのである。1974年から改革開放初期にかけては、体制化が回復・強化され、助産の完全な職業化が進むとともに、分娩は徐々に入院中心へと移行していった。ミクロ視点からは、陝西のある村における四世代の助産者及び村の出産の歴史が紹介された。フロアから「助産者と妊婦との信頼関係の構築」について質問があり、当時の独特な関係作りについて宋氏が追加説明を行った。

続いて3本の報告が行われた。第一報告者の姚毅氏は、中国農村における「はだしの医者」について報告した。はだしの医者は、貧農・下中農などの階級的出自で、ある程度の教育を受けた若い農民から選ばれ、農民に奉仕する精神が重視された。頭脳労働/肉体労働、都市/農村の格差をなくす平等社会のシンボルであった。報告では、まず免許と学歴が要求されない中国の「非西洋型医療」体系が説明された。そしてケーススタディを通して、医療がいかに政治化され、政策がどのように個人に浸透していったのかが説明された。まず、選抜訓練においては、政治学習や思想教育が必須であった。また、医療資源が十分にない地域では民間の医師が利用されることが多かった。階級的出自が重要視されたことで貧農など特に望ましい出自の青年がリーダー的な役割を果たしたが、特定の階級が排除されたことで逆に不平等が進行する傾向が見られた。技術性よりも政治性が優先される中で、不平等が固定化される現象が起きていたといえる。

第二報告者の田原史起氏は2023年中国で公開され大ヒットした『小さき麦の花(中国語:隐入尘烟)』という映画が、その後上映中止となった出来事を切り口にし、中国農村における家族主義を考察した。家族主義について田原氏は、先行研究に即して「家族の現世における発展を最優先し、その目的に従って合理的に生きる精神的態度」と説明する。中国では家族の経済的繁栄を志向する考え方が非常に強い。農民の行動ロジックについて歴史的に見ると、1960~70年代は都市と農村の二元構造の下で、農民家族と都市の家族は異なる原理によって統治されていた。このため人びとは都市と農村の格差には関心を向けなかったが、農村内部の格差には非常に敏感であった。1980年代生産請負制の導入後農地は各世帯に平均的に分配された。その後、2000年頃から出稼ぎが一般化し、同じ村内での競争が激化した。さらに、2006年以降は農村優遇政策が進み、2012年からは「新型都市化政策」として農民を県城へ集住させる施策がとられた。この過程で、家族の経済戦略が形成される。親世代は平等に配分された農地を経営し、子ども世代は出稼ぎに出て賃金を稼ぎ、資金が貯まると県城にマンションを購入する。この構造の中で、女性は「便利な駒」として位置づけられ、必要に応じて家に留まり、機会があれば外に出て収入を得る。こうした戦略により、女性たちは農村、大中都市、県城という三拠点を循環しつつ、地域ごとに異なる様相を呈しながら移動する。この循環的な移動は、マイグレーションではなく「サーキュレーション」であると田原氏は提示し、これを踏まえ、上映禁止となった背景を考察した。習近平時代においては、大中都市と県域社会の間に新たな二元構造が形成されている。政府は農民を県城に集め、安定した生活を送らせることで、社会全体の安定を図っている。一方、大中都市の4億人は国際競争の最前線に立ち、高度人材としての役割を果たすことが求められている。映画は「競争しなくても、静かな幸せが得られる」というメッセージを示したことから、田原氏は、映画が上映禁止となったのは、このメッセージが政府の推奨する「ポジティブなエネルギー」(中国語:正能量)と逆行していたためではないかという視点を提起した。

第三報告者の李亜姣氏は土地権利の配分から排除された「農嫁女」(出身村から婚出する女性、Married-out Women)問題について議論した。1983年以降、中国の土地所有制度の変化に伴い、女性にも1人分の土地使用権が与えられるようになった。しかし、多くの地域では、結婚した女性は夫の村へ移住するべきとする伝統的なジェンダー秩序(中国語:从夫居)に基づき、村内での財産分配ルールが制定されている。結果、一部の女性とその子供が土地収用補償金の分配から排除される。また、土地請負権や農村集団組織の収益分配、土地株式の配当金、住居用地の分配においても、女性が排除されるケースが多発している。1990年代以降、排除された女性たちは各地でグループを結成し、隣村と連携しながら土地を巡る権利剥奪に対して抗議を行い、地方政府や婦女連合会などに陳情を行っている。さらに、結婚した女性を「よそ者」とみなす考え方が、財産分配に影響を与えている。特に問題となるのは、「村規民約」である。地方政府は村規民約の合法性を審査する権限を有するものの、その範囲は文化的な規定に限定されており、経済的な規定には及ばない。そのため、農嫁女が提訴した場合でも、経済的規定が「村民自治の産物」として保護される。この状況を受け李氏は、農嫁女問題は、単なる文化的慣習の問題ではなく、経済的問題であると強調した。2024年6月には待ち望まれていた「農村集団経済組織法」が可決されたが、結果として統一基準は設定されず、村レベルでの土地権利の侵害が引き続き発生する可能性が高い。最後に李氏は、農嫁女問題を解決するためには、一つ目に女性の生産能力を強調することで土地公有性に女性が関与することの正統性を強化すべきとし、二つ目に資本に対抗する農村集団経済組織の主体性を強調すべきと提言した。

各報告の後、リンダ・グローブ氏がディスカッサントとして登壇し、自身のフィールドワークの知見を交えながら、議論を深めた。まず、政策研究の重要性を認めつつ、それが民衆レベルでどのように経験され、地域ごとではどう違うかを考察することが必要であると指摘した。家族主義の問題は、生殖、土地・財産権、そして移動の問題のすべてに関わる。特に、一人っ子政策の導入後、家族関係や女性の役割、出産に関する選択がどのように変化したかについても考えなければならない。また移住労働に目を向け、出稼ぎ労働者と残された家族の関係、また都市と農村間の人口循環の影響についての議論を行うことが重要である。さらに、医療と生殖の問題について、過去の医療制度の中で、一人っ子政策の徹底がどのように行われていたのか、出産の計画的管理、また売春や性病の問題がどのように地域社会に影響を及ぼしたのかを問題提起した。グローブ氏は過去のフィールドワークにおいて、さまざまな異なる医療形態が共存していた実情を観察したことにふれ、医療報酬の形態として貨幣ではなく物品の授受が行われていたことも紹介した。また「過剰化した独身女性(中国語:剩女)」問題に触れ、都市部だけでなく農村地域でも結婚に関する問題が発生していることを指摘した。

フロアからは、サーキュレーションという言葉の解釈や家族主義と個人主義の関係性、助産の女性化、政策提言の依拠など様々な質問があり、活発かつ有意義な議論になった。

張曼青(京都大学フィールド科学教育研究センター特定助教)

《イベント詳細》

《イベント詳細》

IGS国際シンポジウム「中国における農村・ジェンダー・モダニティ」

【日時】2024年12月7日(土)13:00-17:30

【会場】お茶の水女子大学国際交流留学生プラザ2階

【報告】

宋少鵬(中国人民大学教授)

姚毅(大阪公立大学客員研究員)

田原史起 (東京大学教授)

李亜姣 (宇都宮大学助教)

【コメント】

リンダ・グローブ(上智大学名誉教授)

【司会】

大橋史恵(お茶の水女子大学ジェンダー研究所准教授)

【主催】ジェンダー研究所

【共催】中国女性史研究会

【言語】日本語、中国語普通話(基調報告、逐次通訳あり)

【参加者数】85名