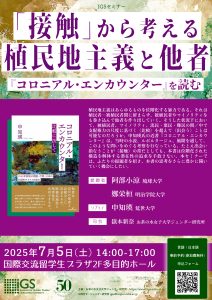

2025.7.5 IGSセミナー

「接触」から考える植民地主義と他者:『コロニアル・エンカウンター』を読む

本セミナーは、韓国・延世大学比較文学協同課程の准教授であり、植民地期から解放後までの朝鮮の流民・難民の記録文学を中心に研究を行ってきた申知瑛氏の近著『コロニアル・エンカウンター——比較に抗して』(勁草書房)を題材として、植民地主義批判の議論を深めたものである。提題者として登壇したのはカリブ海域研究の阿部小涼氏(琉球大学)と、朝鮮史・在日朝鮮人史研究の鄭栄桓氏(明治学院大学)で、各自の研究関心からの論点の提示が行われ、69名の参加者とともに活発な議論が交わされた。

本書の概略を先に示しておくと、「他者は他の他者と比較なしに出会えるのか」「脱植民地性と他者性は共存できるのか」という二つの問いに、日本の植民地支配下における「対話的テクスト」「風聞的ルポルタージュ」を通して答える試みとなっている。ただし本書において、この二つの問いは「遂行文」と位置づけられ、必ずしも結論が示されるものとはされていない。

このような内容を踏まえ、一人目の提題者である阿部氏から5つの提題がなされた。第一に「『接触』空間で考え続ける『比較』からの脱出」として、双方に傷を残すような摩擦という含意のある「接触」という語が“encounter”の訳に選択されたことの意義が指摘された。第二に「社会運動が生み出す研究文献」として申氏のこれまでの社会運動への関わりから、「遂行文」は「運動的、宣言文的」なものではないかと提起された。第三に「脱植民地の歴史から、脱植民地史の歴史化へ」としてポストコロニアル文学と歴史学の「エンカウンター」が、本書において生じていることが分析される。第四にジェンダー分析の視角で、男性知識人のテクストの限界と、噂を含む「風聞的ルポルタージュ」から女性たちを回復する可能性が本書にあると読み解かれていく。第五に阿部氏自身の事例検討として朝鮮人被爆者や筑豊炭鉱労働者を追ってきた作家である織井青吾のテクストや、「軍隊は住民を守らない」という言説が分析され、「風聞的ルポルタージュ」の可能性がより開かれていく。

二人目の提題者である鄭氏からは、本書から想起されたという二つの事例が紹介された。一つ目は神奈川の在日朝鮮人の中学生・崔蘭洙(ちぇ・なんす)が1920年代に書いた「朝鮮人の美点長所」をテーマとした作文資料で、その「題を見た時私の心は曇りました」という記述などから、比較され「位階化」された被植民者の、「植民地化された接触」の典型的な事例として説明された。二つ目は黄海道海州の在朝日本人・小西昇が1945年8月15日前後のことを回想した「西中解散」という資料における、「朝鮮唄」を歌い出した同級生の「金村」への「いまいましい思い」や「最大の屈辱」を受けたという記述が、「植民地化された接触」の終焉を示していると位置づけられた。続いて、本書へのコメントとして、分析対象となった各テクストに対しさまざまな問題提起も行われた。事実や解釈の確認を除くと、まず二つの「遂行文」に関連したものが2点指摘された。第一に、通時的ではなく特定の時空間を輪切りにして論じる本書の特徴から、戦時・戦後の連続と断絶についてどのように理解すれば良いのかというもの、第二に台湾と朝鮮の「脱植民地化」のプロセス中で人びとは直接出会うことがなくなっていったとされるが、共産/反共産主義運動の中で出会っていたのではないかというものである。さらに「風聞」「噂」に関しては、金南天の作品における「噂」は連載小説として読者の興味を持続させるための装置としても用いられるためやや類型的な内容だったのではないか、また突然「聞こえてきた」「解放」を「聞くため」に人びとが街へ出たという記述は、本書の批判対象である連合国による「脱植民地化の代行」という認識を認めてしまっているのではないかという疑問も提示された。

申氏のリプライは、二つの「遂行文」に関する補足や「接触」「間/中」などの用語に関する説明から始まり多岐に渡るものとなった。「遂行文」については阿部氏の指摘のように「スローガン」であり、必ずしも本書において明確な答えを提示することが目指されたわけではないことが説明された。二つ目の「遂行文」である「脱植民地性と他者性は共存できるのか」については「韓国においては脱植民地化は独立国家を作るという議論と重なっているが、そこから排除され他者化される人たちが出てしまうので、そこを考慮しながらどう脱植民地化を考えていくか」という問題意識が共有された。「接触」という語についてはその身体性が提示され、「噂」から「接触」を語る意義が言及された。「間/中」という言葉については、別のイベントにおいて韓国朝鮮語の「가운데(かうんで:中、中間、内部などの意)」にあたるのではないかというコメントがあったことを阿部氏が紹介したが、申氏としては「間(水平)だけでなく中(垂直)の深さを見る」という意図があることが説明された。それは「深くある差異を見つめることで、つながることができる」という理由によるものであることも言及された。「脱植民地化の代行」という認識を認めてしまっているのではないかという鄭氏の疑問については、「聞こえてきた解放」をさらにほかの誰かへ伝えていく過程は、連合軍から朝鮮人へという一方向で終わるものではなく、さまざまな層位で行われたと指摘し、このような過程で解放の意味は新たに解釈され変形されていたという点において、被植民者の行為者性や自主的解放の潜在性を見ようとしたと述べた。本書をはじめとした申氏の研究が、朝鮮文学のみならず社会学や思想史にも位置付けられることがあることも紹介され、阿部氏と鄭氏のそれぞれの領域からのコメントに謝意も示された。フロアからの質疑でもさまざまな背景からの質問が相次ぎ、学際的なセミナーとなった。

大室恵美(お茶の水女子大学大学院博士後期課程)

《イベント詳細》

《イベント詳細》

IGSセミナー

「接触」から考える植民地主義と他者:『コロニアル・エンカウンター』を読む

【日時】2025年7月5日(土)14:00~17:00

【会場】国際交流留学生プラザ2F多目的ホール

【提題者】

阿部小涼(琉球大学教授)

鄭栄桓(明治学院大学教授)

【リプライ】

申知瑛(延世大学准教授)

【司会】

嶽本新奈(IGS特任講師)

【主催】ジェンダー研究所

【言語】日本語

【参加者数】69名